Über den Wert der Presse, der Tagespresse sowohl wie der Zeitschriften, ist oft und viel gestritten worden. Talleyrand bezeichnete die Presse einmal als den Turnierplatz der öffentlichen Meinung, ein charakteristischer Ausdruck, der zugleich die Notwendigkeit und Nützlichkeit des Zeitungswesens zugibt und damit ihre Existenzberechtigung bejaht. Schon Julius Cäsar mag sich von der Zweckmäßigkeit einer Tageschronik im Interesse der außerhalb Roms lebenden Staatsangehörigen überzeugt haben, denn die acta diurna publica, die Zeitungen des alten Rom, waren eine Gründung Cäsars. Freilich lassen… Read more.

Aus Wirtschaft, Politik & Krieg

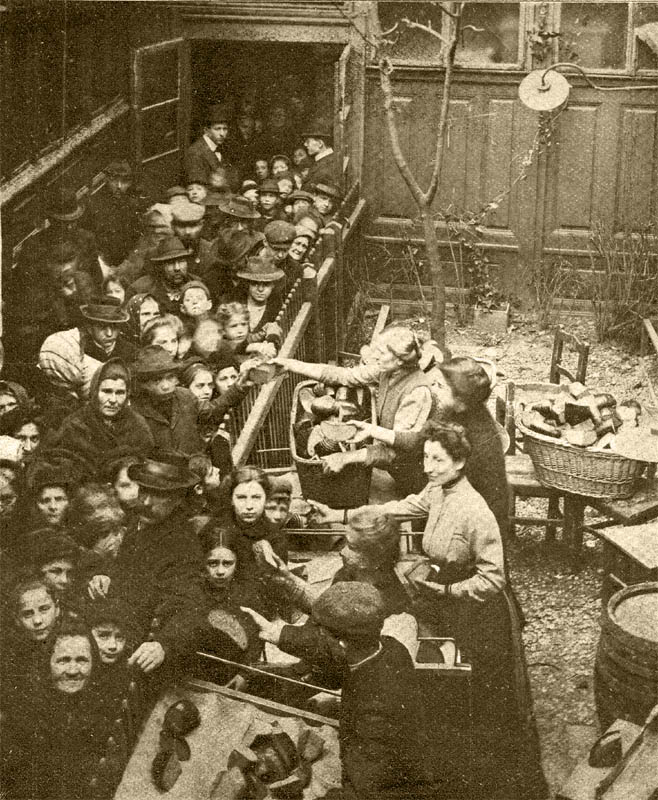

Die jetzt grassierende Lebensmittelnot, die in Österreich ganz besondere Dimensionen angenommen hat und die die auf dem ganzen Kontinente bestehende Teuerung noch zu einer spezifisch österreichischen gestaltete, macht sich natürlich in den hauptsächlich von Proletariern bewohnten Bezirken, Hernals, Ottakring und Favoriten am fühlbarsten geltend.

Von der Anschauung ausgehend, daß hier direkte Hilfe am notwendigsten ist und daß bei Sammlungen und Geldverteilungen zu sehr die Gefahr besteht, daß reine Schmarotzer-naturen und sonst der Unterstützung Unwürdige den wirklich Bedürftigen die Gelegenheit zur Aufbesserung ihrer notleidenden Lage entziehen, hat der Verein sich veranlaßt gefühlt, eine öffentliche Brotverteilung vornehmen zu lassen. Der Verein verteilt in Favoriten und Hernals täglich 200 Laib Brot an einem bestimmten Orte, Gasthausgarten und dergleichen. Unser Bild zeigt die Brotverteilung in dem Gasthausgarten Petersilka in Hernals. Bei der großen Anzahl der Notleidenden aber ist dies wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, während das Ausmaß der dem Vereine zur Verfügung stehenden Mittel die großzügigere Inangriffnahme dieser Aktion nicht möglich machen kann. Es ist sicher ein Gebot der Nächstenliebe für die bessersituierten Mitbürger, diesem edlen Beispiel werktätig nachzustreben.

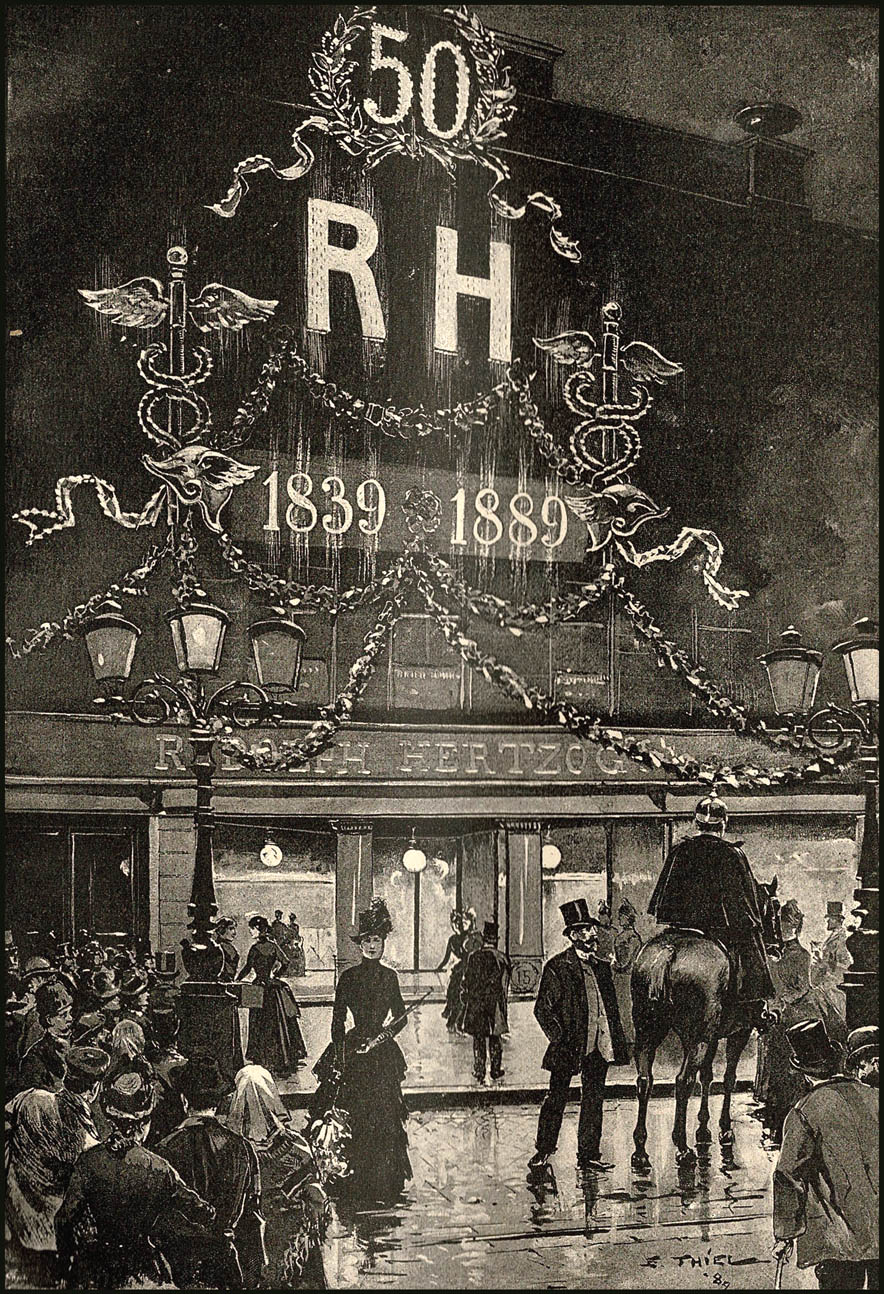

Nicht nur Paris und die amerikanischen Großstädte dürfen sich rühmen, großartige Kaufhäuser zu besitzen, sondern auch unser Vaterland und speziell Berlin weist ein solch ungeheures Magazin auf, in für alle Bedürfnisse des Menschen, soweit sie sich auf die Schmückung seines Äußeren und die Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens beziehen, gesorgt ist. Der Umstand, daß diese Berliner Firma vor kurzem ihr fünfzigjähriges Bestehen gefeiert hat, läßt einen Blick auf ihre Geschäftstätigkeit tunlich erscheinen, die aus eigener Anschauung kennen zu lernen kein Fremder… Read more.

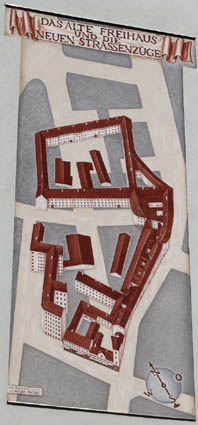

Wieder einmal schwebt das Schicksal über einem Stück Alt- Wien, das – ein Überbleibsel aus vergangenen Jahrhunderten – längst dicht von Neubauten eingeschlossen ist und als ein lästig gewordenes Verkehrshindernis beseitigt werden soll.

Das sogenannte „Freihaus“ soll fallen – jenes ungeheure Gebäude, das nahezu 2000 Menschen zur Wohnung dient und das auf immer mit der Kunstgeschichte verbunden ist: stand doch in einem von den vielen Höfen, die seine Mauern umschließen, Schikaneders hölzernes Theater, aus dessen wackliger Bühne an jenem denkwürdigen 3. September 1791 die „Zauberflöte“ zum erstenmal gespielt wurde; der dicke Schikaneder trieb als Papageno auf der Bühne seine Possen, am Dirigentenpult aber saß der blasse Mozart und dirigierte, selbst schon dem Tod verfallen, das Werk, in dem er wie mit einem letzten leuchtenden Liebesblick vom Leben Abschied genommen hatte!

Noch ist es nicht entschieden, ob das alte Haus wirklich schon in der allernächsten Zeit eingerissen werden soll – aber auch wenn die Demolierung wieder aufgeschoben werden sollte, ist es doch sicher, daß das Freihaus nicht mehr lang wird stehenbleiben können.

Heute steht das Freihaus wie ein Aschenbrödel mitten in der prächtigsten baulichen Umgebung. Es ist umrahmt von breiten und verkehrsreichen Straßen, prachtvolle Monumentalbauten erheben sich in seiner Nähe, über dem eingewölbten Wienfluß dehnt sich der riesenhafte Karlsplatz aus, dicht vor ihm liegt der große Blumen- und Obstmarkt, dem der Wiener Volksmund den appeteilichen Namen „Naschmarkt“ gegeben hat, und knapp an seiner Seite poltern in einem Einschnitt die Züge der Stadtbahn dahin. 1908

Der größte Marktschreier Frankreichs

…war der Pariser Bleistifthändler Mangin, eine sehr populäre Straßenfigur seiner Zeit. Er fuhr in einem Wagen auf die belebtesten Plätze, wo er in phantastischer Kleidung: Samtmantel mit Goldfransen, federgeschmückter Ritterhelm- unter dem Ton einer Drehorgel, die sein ähnlich ausstaffierter Diener spielte, seine Portraits verteilte.

Nach großartigem pantomimischem Brimborium, das natürlich eine mächtige Menschenmenge anlockte, gab er durch eine Glocke das Zeichen zum Schweigen der Musik, worauf er eine Anrede hielt, die ungefähr so lautetete:

„Meine Herrschaften! Sie scheinen erstaunt, wer dieser moderne Don Quichote ist. Es ist mir leicht Ihre Neugierde zu befriedigen. Ich bin Mangin, Frankreich´s größter Marktschreier, ja das ist wahr, es ist mein Handwerk. Sie würden das bescheidene, ehrliche Verdienst nicht anerkennen, aber meine blitzende Rüstung, mein ganzer grotesker Aufzug locken Sie an. Der Schein ist für Sie alles- ich kenne das! Vor einigen Jahren hatte ich einen Laden in der Rivolistraße und verdiente nicht die Miete- jetzt verkaufe ich Millionen von Bleistiften, die allgemein als die Besten der ganzen Welt anerkannt werden…….“

Dann breitete er seine Waren aus und verkaufte unter allerlei tollen Possen, während er die Käufer mit witzigen Reden fesselte. Übrigens waren seine Bleistifte wirklich gut und nicht teuer.

Der berühmte amerikanische Reklamemacher Phineas Taylor Barnum ließ sich bei seinem Besuch von Paris im Jahre 1859 den Kollegen vorstellen. Mangin deutete ihm an, daß er eine große Idee im Kopfe habe, die seine Einkünfte mindestens verdoppeln müsse. Vier Monate darauf las Barnum in den Zeitungen, daß Mangin gestorben sei und einen beträchtlichen Teil seines Vermögens den Armen vermacht habe. Als Barnum jedoch einige Wochen später wieder nach Paris kam, siehe, da war Mangin wieder da- mit seiner Drehorgel, auf dem Wagen und mit seinen Hanswurstiaden. Er hatte ein halbes Jahr lang in tiefster Verborgenheit gelebt und seine Todesnachricht selbst verbreitet, um sich größeren Ruf zu verschaffen. Tatsächlich verkaufte er jetzt viermal so viel Bleistifte als früher, bis zu seinem wirklichen Tode im Jahre 1865. Er soll seinen Erben eine halbe Million Francs hinterlassen haben.

Inwieweit eine Verwandschaft zum französischen Künstler Marcel Mangin besteht ist nicht bekannt.

Besondere Frauen: Elisabeth Lorenz, 1914

Auszeichnung einer Frau mit dem goldenen Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeits- medaille: Frau Elisabeth Lorenz

Die Gattin eines Wiener Arztes, folgte ihrem Gatten, der als Chirurg des ungarischen Roten Kreuzes in den Militärspitälern des südlichen und später nördlichen Kriegsschauplatzes tätig war, ins Feld und machte als seine Assistentin alle Strapazen des Krieges mit.

Als ihr Gatte auf dem Kriegsschauplatze erkrankte, brachte sie ihn mit einem Automobil, das sie selbst lenkte, in neunzehnstündiger Fahrt über die Karpaten und Ungarn nach Wien.

Gleichzeitig mit Frau Dr. Lorenz wurde auch ihr Gatte von Kaiser Franz Josef durch die Verleihung des Ritterkreuzes des Franz- Josef- Ordens am Bande des Militärverdienstkreuzes ausgezeichnet.

Wie der reichste Junggeselle der Welt lebt. Ivar Kreuger Der schwedische Zündholzkönig Ivar Kreuger, in dessen Händen sich ungefähr drei Viertel der gesamten Zündholzfabrikation der Welt vereinen, gilt als der drittreichste Mann, den die Erde trägt, und kann zudem noch den Ruhm in Anspruch nehmen, der reichste Junggeselle der ganzen Welt zu sein. Obwohl er jetzt fünfzig Jahre zählt, hat er sich bisher nicht zur Ehe entschlossen. Dieser Mann führt ein völlig zurückgezogenes Leben. Von seinen Privatangelegenheiten weiß man so… Read more.

".....werden durch die Bürgerpolizei vertrieben und im Widersetzungsfalle - gehenkt." In früheren Zeiten hieß von einem gewissen Zeitpunkte an jeder Unverheiratete: Hagestolz, eine Bezeichnung, deren Abstammung und Bedeutung weiterhin erörtert werden soll. Der Ausdruck: Junggeselle in seiner heutigen Bedeutung, wurde erst im 15. Jahrhundert üblich. Der Zeitpunkt, wann ein Unverheirateter ein "Hagestolz" wurde, war in verschiedenen Gegenden abweichend festgesetzt. In Niedersachsen trat dieser wichtige Augenblick mit 50 Jahren 3 Monaten und 3 Tagen ein, im Odenwalde dagegen, wie einst in… Read more.

Besondere Frauen: Miß M. E. Durham, Kriegsberichterstatterin, 1913

Mit welch schweren Anstrengungen und vielfachen Gefahren das Amt eines Kriegsberichterstatters verknüpft ist, bedarf keiner Erörterung. Um so mehr wird die Tatsache überraschen, daß sich zur Kriegsberichterstattung auf dem Balkan die englische Zeitung „Daily Chronicle“ nicht einen Mann, sondern eine Frau auserwählt hatte, Miß M. E. Durham.

Sie hat sich ihren Aufgaben in hohem Maße gewachsen gezeigt. Sie war der montenegrinischen Armee zugeteilt worden, und während ihre männlichen Kollegen noch schwiegen, sandte sie bereits den ersten Bericht über die Eröffnungsgefechte bei dem türkischen Grenzfort Detschisch ein.

Allerdings wurde ihr ihre Tüchtigkeit durch verschiedene Umstände erleichtert. Sie hatte sich schon vor Ausbruch des Krieges in Montenegro aufgehalten und sich das Vertrauen der montenegrinischen Regierung derartig erworben, daß man ihr gestattete, sogleich mit den ersten ausrückenden Truppen in das Feld zu ziehen. Aber sie widmete sich nicht nur ihrem Beruf als Kriegsberichterstatterin getreulich, sondern beteiligte sich auch außerdem im Dienst des „Roten Kreuzes“ aufopfernd an der Krankenpflege.

Von der Anschaulichkeit ihrer Schreibweise sei folgende Probe gegeben:

„Von den Abhängen des Detschisch knatterte Gewehrfeuer auf die Ebene hinab. Eine dichte Wolke verhüllte das Fort, als ob der Berg Feuer gefangen hätte. Die montenegrinische Artillerie begann jetzt ihre Geschütze auf die türkische Stellung zu richten. Plötzlich erhob sich die Rauchwolke von dem Gipfel des Detschisch und jetzt verbreitete sich die frohe Kunde, daß die Montenegriner die Bergfeste erstürmt hätten. Durch meinen Feldstecher beobachtete ich, wie eine Fahne aufgezogen wurde; es war die siegreiche, montenegrinische Flagge.“ TH. S., 1913

Durchschossene Luftballons, 1896

Mit der zunehmenden Verwendung des Ballons im Militärdienste gewinnt die Frage an Interesse, wie sich ein den Feind beobachtender Fesselballon – Freischwebende werden selten angewandt und sind fast unerreichbar – gegen ein starkes feindliches Feuer halten kann. Man stellte deshalb im letzten Sommer auf dem österreichischen Schießplatz zu Steinfeld Versuche an.

Ein großer, 10 bis 14 m breiter Fesselballon wurde, in 800 m Höhe und 5 km Entfernung aufgestellt, aus einer Batterie von 8 Geschützen mit Schrapnells beschossen. Um dem beschießenden „Feind“ die Sache nicht zu leicht zu machen, wurde der Ballon, sobald es den Anschein gewann, als ob die Batterie sich eingeschossen hätte, ein wenig in der Lage verändert. Das Resultat war, das bald 80 Schrapnells verfeuert waren, der Ballon aber so ruhig wie zuvor schwebte. Von 10.000 Kugeln und Sprengstücken hatten ihn drei ein wenig verletzt, was seinen Auftrieb nicht im geringsten störte.

Wie viel Löcher in der Tat ein Luftballon vertragen kann, haben Schießversuche aus nächster Nähe gelehrt. Ein 400 m hoch schwebender stillstehender Fesselballon sank langsam nach 16 Schüssen, von denen 10 getroffen hatten. Ein anderes Mal aber sank er nicht, obwohl ihn schon 18 Sprengstücke zerrissen hatten. Bei sehr glücklichen Treffern kann es freilich auch schneller gehen: einmal hielt der Ballon 40 Schuß aus, der 40igste war der Erste, der traf, aber so wirksam, daß der Ballon sofort und schnell sank. Als man den Geflickten 800 m hoch schweben ließ, brauchte er 65 Schüsse aus weniger als 4 km Entfernung, der Letzte brachte ihm zwei lange Risse bei und machte ihn schnell sinken.

Es müssen eben schon immer unglückliche Streifschüsse sein, die die Hülle mehr schlitzen als löchern, wenn sie dem Ballon ernsthaften Schaden zufügen sollen. An gewöhnlichen Löchern kann er eine ganze Portion vertragen, und in der Hand geschickter Aeronauten, die den Feind nicht erst zum Einschiessen gelangen lassen, ist der Kriegsballon fast unüberwindlich. B.W. 1896

Besondere Frauen: Ida Maria Böhme, 1914

Die Näherin Frau Ida Marie Böhme aus Gröba bei Riesa in Sachsen ist die Erfinderin des betäubenden Pulvers, das jetzt mit großem Erfolge zur Füllung von Artilleriegeschossen benutzt wird.

Engländer und Franzosen sind seit langer Zeit bemüht ähnliche Geschosse herzustellen.

Frau Böhme, deren Erfindung bereits vor Jahren vom preußischen Kriegsministerium erworben wurde, war eine einfache Näherin und beschäftigte sich viel mit Erfindungen um ihre finanziell ungünstige Lage zu verbessern. 1914

Es ist gerade fünf Jahre her, seitdem in sämtlichen Moscheen von Marokko ein Schreiben des Sultans verlesen wurde, welches seinen Untertanen, den Ein- und Verkauf von Tabak und selbstredend auch das Rauchen bei sonstiger schwerer Ahndung untersagte. Gleichzeitig wurde das Staats-Tabakmonopol abgeschafft, alle maurischen Tabakläden wurden geschlossen und große Quantitäten von "Kief", getrocknete Blüten einer Hanfart, welche die Marokkaner leidenschaftlich gerne rauchen, öffentlich verbrannt. In Folge dessen entstand in Tanger ein Tumult, der damit endete, daß über 200 Personen ins… Read more.

Vom Jagen eines Widders ins feindliche Gebiet bis zur förmlichen Kriegserklärung moderner Zeiten Die Wurzel alles politischen Lebens in seiner ursprünglichen Form war von Anfang an die Verteidigung gegen äußere Feinde. Wir wissen, daß Volksstämme, die sonst in grauer Vorzeit noch keinerlei Zusammenhang untereinander hatten, zu engerem Zusammenschluß getrieben wurden, sobald ein Feind ihre Sicherheit bedrohte, ihr Eigentum zu rauben und ihre Weideplätze und Jagdgründe selbst ausnützen wollte. In solcher Gefahr wählten die Krieger den tapfersten und stärksten zu ihrem… Read more.

Besondere Frauen: Nanni Kuhn, 1914

Schwester Nanni Kuhn, die Tochter eines Majors, erhielt die würtembergische Tapferkeitsmedaille für ihr heldenhaftes Verhalten bei der Krankenpflege an der Westfront.

Schwester Kuhn hat bereits den Krieg gegen die aufständischen Hereros in Deutsch-Südwestafrika im Jahre 1904 mitgemacht. Sie ist zur Zeit als einzige Krankenschwester in einem Feldlazarett an der Westfront tätig. 1914

Beginnend mit den Handelsverträgen, welche Deutschland als Zollvereinsstaat in den 1860er Jahren mit England und Frankreich abschloß, gelangte es zu einer auffälligen und stetigen Entwicklungvon Handel, Industrie und Gewerbe. Der Krieg von 1866 änderte daran so gut wie gar nichts. Anders der große Krieg von 1870 mit seinen mächtigen politischen und militärischen Erfolgen. Nach seiner Beendigung strengte die Industrie sich übermäßig an; denn es floß durch die französische Kriegsentschädigung enorm viel Geld ins Land; dies kam zunächst dem Geldmarkt zugute,… Read more.

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das heißt, soweit ihm der Ärger nicht die Sprache verschlägt. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das heißt, soweit ihm der Ärger nicht die Sprache verschlägt. Wenn wir schon hundertfach gerügte Mißbräuche unsres Bahnverkehrs wieder einmal zur Diskussion stellen, so geschieht das nicht in der Hoffnung, dadurch eine Besserung herbeizuführen. Allzu gut wissen wir, daß der Schlendrian und die Schlamperei erst gründlich Bankrott erleiden müssen, ehe… Read more.